Vom Lehrpersonenmangel zum Lehrpersonenüberfluss?

Alexander Gerlings und Michel Rohrbach über die neuesten Szenarien des BFS für die Lehrpersonen der obligatorischen Schule.Seit nunmehr vielen Jahren prägt ein Mangel an Lehrpersonen die obligatorische Schule. Wie das Bundesamt für Statistik in seinen neusten Szenarien aufzeigt, könnte das Angebot an neuen Lehrpersonen den Bedarf ab 2032 weitgehend decken – sofern die verwendeten Modelle und Hypothesen zutreffen.

Das vergangene Jahrhundert hat gezeigt, dass sich Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt für Lehrpersonen zyklisch verhalten1. Auf eine Phase des Mangels folgte beständig eine Phase erhöhter Arbeitslosigkeit von Lehrerinnen und Lehrern. Zu Beginn der 2000er-Jahre wurde erneut ein sich abzeichnender Mangel zum Gegenstand bildungspolitischer Debatten. Dabei zeigte sich, dass aufgrund ungenügender Zahlen zur Entwicklung der Schülerbestände und ausgebildeter Lehrpersonen das künftige Verhältnis von Angebot und Nachfrage an Lehrpersonen nur unzuverlässig prognostiziert werden konnte. Den geforderten antizyklischen Massnahmen fehlten die nötigen Datengrundlagen.

Blick zurück: Die EDK gibt 2004 mit einem Aktionsplan Gegensteuer

Im Auftrag der damaligen EDK-Taskforce «Lehrberufsstand» führte das Informations- und Dokumentationszentrum IDES der EDK deshalb von 2001 bis 2006 jährlich eine Umfrage zur Stellensituation bei den Kantonen durch. Obwohl auf der Primarstufe in diesem Zeitraum noch wenige Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung gemeldet wurden, war die Situation auf den Sekundarstufen I und II, im sonderpädagogischen Bereich und in einzelnen Fächern (z. B. Naturwissenschaften und Mathematik) bereits angespannt. Deshalb verabschiedete die EDK 2004 in Ergänzung zu den kantonalen Massnahmen einen Aktionsplan mit konkreten Massnahmen auf nationaler Ebene in den Bereichen Rekrutierung, Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen, berufliche Mobilität in der ganzen Schweiz und berufliche Perspektiven. Bemerkenswerterweise wurde der Mangel schon damals mit zunehmenden Anforderungen durch heterogene Klassen, disziplinarischen Schwierigkeiten in der Klasse oder einem Trend zu mehr Teilzeitarbeit in Verbindung gebracht.

Wie wir heute wissen, hat sich der Mangel an Lehrpersonen in den letzten Jahren als hartnäckige Herausforderung erwiesen. Dem Missverhältnis zwischen den demografischen Kräften steigender Schülerbestände und den mehrheitlich altersbedingten Ausstiegen aus dem Lehrberuf war trotz zahlreicher Massnahmen, die praktisch alle durch die Bildungspolitik beeinflussbaren Faktoren betrafen, nur mit Abstrichen beizukommen.

Blick nach vorn: Szenarien und der Babyknick

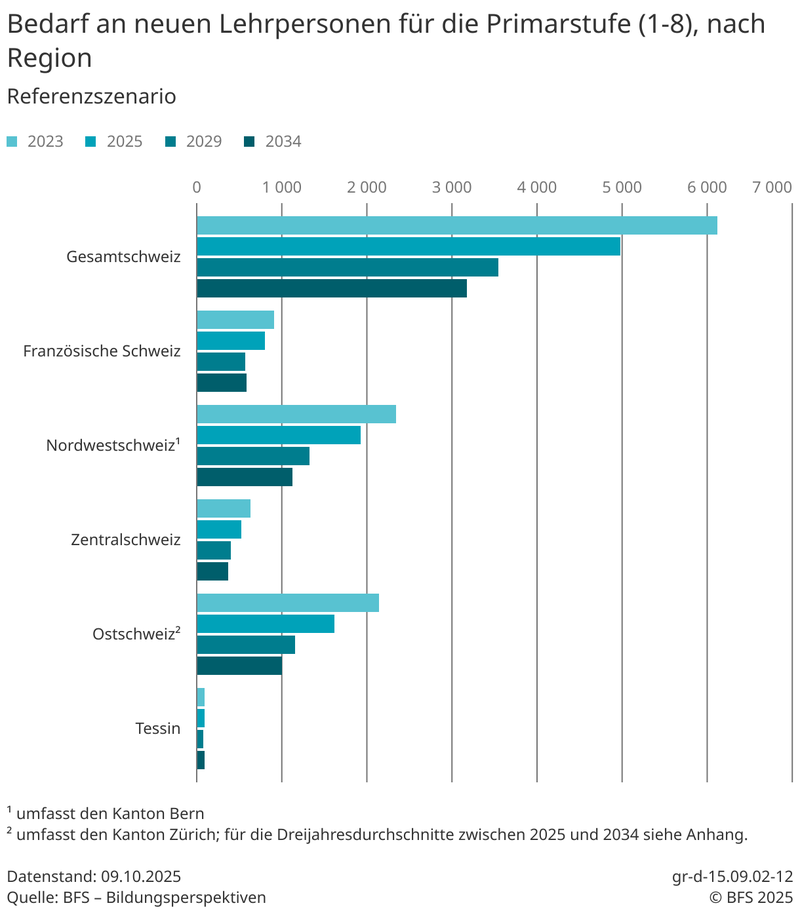

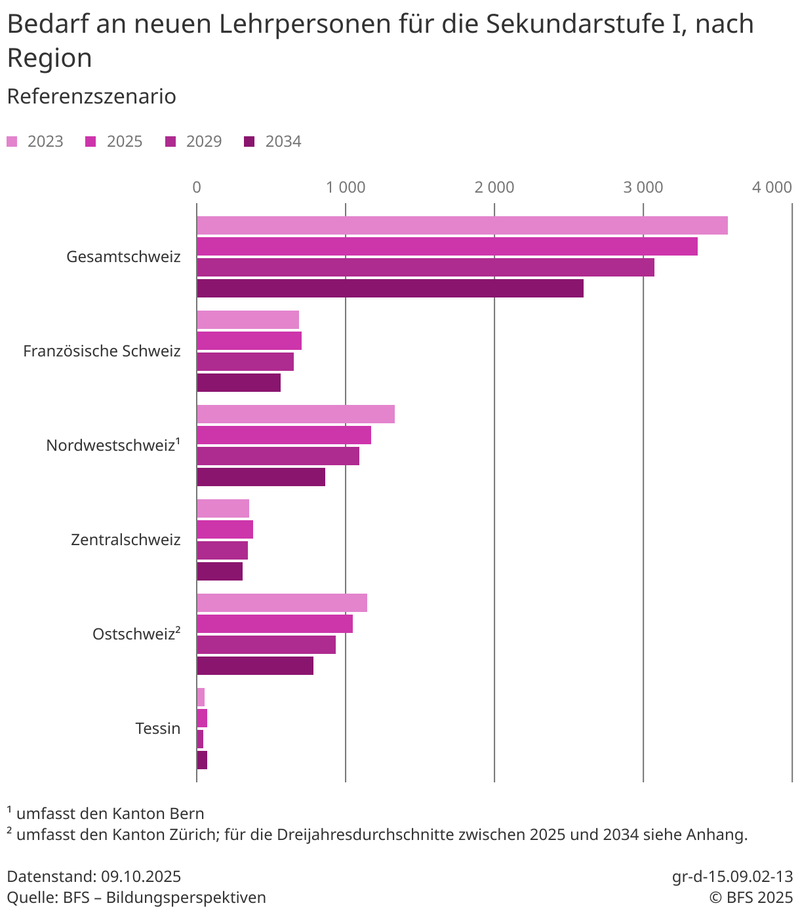

Gemäss den neuesten Szenarien 2025 bis 2034 für die obligatorische Schule kommt das Bundesamt für Statistik zum Schluss, dass sich in den kommenden Jahren die Diskrepanz zwischen Bedarf und Angebot an Lehrpersonen schrittweise verringern wird. Ab 2032 dürfte das Angebot an neuen, qualifizierten Lehrpersonen gemäss Referenzszenario den Bedarf auf der Primarstufe in nahezu allen Regionen der Schweiz decken. Bei aller Komplexität des Arbeitsmarkts Schule liegt der Grund hierfür in erster Linie bei einem seit 2022 beobachteten starken Rückgang der Geburtenzahl in der Schweiz. Dieser Knick führt in einigen Jahren zu sinkenden Schülerbeständen und damit mittelfristig auch zu einem reduzierten Bedarf an Lehrpersonen.

Mehr Wissen, weniger Schwankungen? Zwischen Datenpower und «Schweinezyklus»

Im Unterschied zu früher verfügt die Schweiz heute über detaillierte Längsschnittdaten, die es erlauben, Trends zum künftigen Verhältnis von Angebot und Nachfrage an Lehrpersonen anhand eines dynamischen Mikrosimulationsmodells aufzuzeigen. Dennoch bleibt die Frage, ob es in Kenntnis dieser Entwicklung künftig besser gelingen wird, den historisch wiederkehrenden Wechsel von Mangel zu Überfluss zu verhindern oder abzuschwächen. Zumindest im deutschsprachigen Raum wird der Arbeitsmarkt für Lehrpersonen häufig mit dem sogenannten «Schweinezyklus» assoziiert. Der Begriff soll keinesfalls eine Geringschätzung gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern suggerieren! Er hat sich vielmehr etabliert, weil der Ökonom Arthur Hanau 1927 das Phänomen anhand der historischen Preise von Schweinen beschrieb: Bei einem Unterangebot steigt der Preis und damit auch die Investitionen in die Schweinezucht. Die führen dann zeitlich verzögert zu einem Überangebot, fallenden Preisen und sinkenden Investitionen, was ein erneutes Unterangebot nach sich zieht.

Das Problem des Vergleichs ist offensichtlich: Die optimale Anzahl an ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern lässt sich nur bedingt nach Bedarf steuern. Die Attraktivität des Lehrberufs hängt zweifellos mit der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, dem gesellschaftlichen Ansehen und den Arbeitsbedingungen zusammen. Aber auch wirtschaftskonjunkturelle Faktoren spielen eine Rolle. Sollte sich der Arbeitsmarkt für Lehrpersonen in den kommenden Jahren tatsächlich abkühlen, wird spannend zu beobachten sein, welche Auswirkungen das auf die derzeitigen Trends haben wird. Dazu zählen der Anstieg an neu diplomierten Lehrerinnen und Lehrern, die Zunahme an Quereinsteigenden und Personen ohne Lehrdiplom, die Austrittsrate von Lehrpersonen oder die hohe Zahl an Klein-Pensen… In rund zehn Jahren werden wir erste Antworten auf die Frage haben, ob die seit über hundert Jahren währenden periodischen Zyklen von Lehrpersonenmangel und -überfluss dank der Szenarien des BFS unterbrochen werden können.